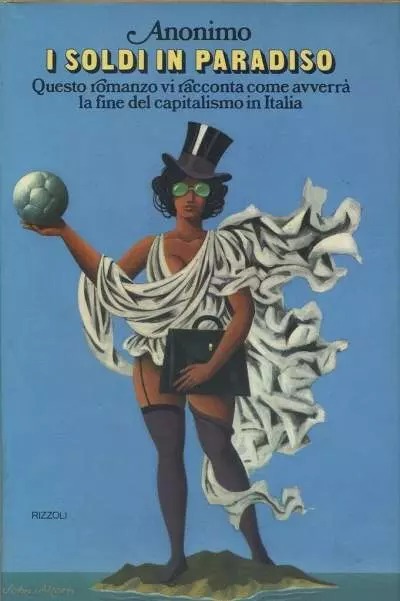

Nei ’70 il genere per eccellenza del nostro cinema (la commedia all’italiana, nata dalle ceneri del neorealismo rosa) imbocca la strada di una radicalità inedita, al punto da figurare come il genere inaspettatamente più audace e provocatorio, ben più del cinema d’autore, o del thrilling e del poliziesco di Argento e Di Leo. Questa parabola scorre e attinge a piene mani dalla realtà politica e storica del periodo, facendo emergere il lato intimamente grottesco del nostro paese. Dicevo di Anonimo e de I soldi in paradiso. Si tratta di un romanzetto, probabilmente all’epoca anche di un certo successo commerciale; la trama racconta in modo sfuocato di un’Italia perbenista e qualunque popolata da industriali, banchieri, politici e qualche generale in pensione. La satira di Anonimo è lontana da quella mimetica e feroce del cinema di Risi, Scola, Monicelli, Zampa, Steno, Comencini, Germi, Pietrangeli, Salce. L’autore imbastisce una trama imparaticcia, in cui un sequestro naif della figlia di un operaio della FIAT innesca un meccanismo a catena che porterà alla fine del sistema capitalistico in Italia e al tracollo dei partiti di maggioranza, in particolare la balena bianca. Anonimo sembra quasi fare il verso al Todo modo letterario di Sciascia (uscito appena l’anno prima, nel ’74), tanto che, nel seguito di questo romanzo, Berlinguer e il professore, scritto di getto e pubblicato nel novembre del 1975, l’autore immagina una serie di ammazzamenti di politici in tutto simili a quelli di Sciascia.

Berlinguer e il professore è assai più interessante del precedente, tanto da essere quasi un libro senza centro, scritto forse di getto per esigenze editoriali, e accompagnato da una bellissima copertina di John Alcorn. Il romanzo, pur nella sua prosa giornalistica, è una sfilata di volti e nomi (allora notissimi, oggi fantasmi di un paese che non c’è più, che è divenuto un altro presente che non è un futuro di quegli anni): la sfinge sibillina di Giovanni Leone (ritratto nel suo vuoto metafisico anche nell’incipit di Forza Italia di Faenza, ’78), Fanfani, Moro, Rumor, l’inquietante generale Maletti (condannato per favoreggiamento nella strage di Piazza Fontana), l’ombra di Cefis, Agnelli, il colosso della Montedison. Anonimo immagina la fine del decennio, raccontando di una visita di Stato di Kissinger durante la quale l’Italia si sgretola; la crepa parte dal 1974, anno del referendum sul divorzio, perso dalle forze conservatrici del paese. La paura di un temuto sorpasso comunista è l’oggetto dell’ironia; Berlinguer è una sorta di divinità selvaggia pronta a prendere lo scettro e il paese è bloccato da torme di ragazzini che giocano a palla nella strada, gente ai margini dei marciapiedi che incrocia le braccia, e giovinastri ovunque coi fazzoletti rossi al collo a bloccare il traffico e chiedere pedaggio a chiunque. In una sorta di caccia al politico, gli anni ’80 sono immaginati come una rifondazione del sistema, in cui i comunisti sono i garanti per gli americani di un nuovo ordine sociale in cui riforme costituzionali, scolastiche, sociali e sanitarie sono approvate a colpi di record. Anonimo immagina un’Italia parallela alla nostra1, un'altra dimensione caotica e rivoluzionaria, ma azzecca il segno di una cesura forte tra gli anni ’70 e il decennio successivo; le trame ambigue e i complotti umoristici di Anonimo semplificano l’interminabile serie di azioni sovversive e armate che dal 1969 hanno lacerato il paese, tra deliri ideologici e minacciati (o abortiti) colpi di Stato. L’anno che verrà, gli anni ’80, dopo i durissimi scontri di piazza del ’77 a Milano, Bologna, Torino, non è più quello anarchico e libertario delle radio libere; gli anni ’80 rappresentano una mutazione antropologica di stili di vita e valori sociali. È il decennio del rampantismo, dell’edonismo, di Berlusconi e delle tv private…

Torniamo un attimo indietro, a quel buco nero che sono gli anni ’70, a quel coacervo di stili ed esplosioni. Anonimo lavora sulla superficie di quella patina e la sua scrittura è lontanissima da qualunque azzardo sperimentale. Tuttavia la coesione del romanzo, soprattutto del secondo, è assai labile, friabile. E qui noto quasi una certa coincidenza tra il genere cinematografico della commedia dei tardi anni ’60 e ’70 e alcuna letteratura di allora. Alla ricerca da sempre di intersezioni tra linguaggio cinematografico e letterario (o fumettistico, iconico) tra i generi di allora, mi accorgo di come la commedia, ben più di tutti gli altri generi, sia stata capace di tratteggiare e cogliere molti aspetti essenziali di allora, dal cambiamento dei costumi (Il comune senso del pudore di Sordi, 1976, Il divorzio di Guerrieri, 1970), di mutazioni sociali (Brutti, sporchi e cattivi di Scola, 1976), fino al disfacimento di un intero sistema (Todo Modo di Petri, 1976, L’ingorgo di Comencini, 1978), e ancora la deriva mortuaria/scatologica di Ferreri ne La grande abbuffata, 1973, o ancora l’afasia e lo scollamento di senso de L’Udienza, un Ferreri assoluto del 1972. L’apice lo si raggiunge con l’amarcord amarissimo di pellicole come La terrazza di Scola, resa senza condizioni al decennio che verrà. In queste trame si avverte già uno scollamento narrativo, un’eversione radicale sconosciuta al cinema degli anni ’80 e dei nuovi comici. Questa erosione del senso, questo corpo a corpo con una realtà avvertita sempre più deludente e alienante si ritrova in certi narratori degli anni ’60, cresciuti tra industria e letteratura; penso a Bianciardi (da cui Lizzani tirerà fuori nel 1964 una Vita agra alquanto innovativa e sperimentale) e all’amatissimo Mastronardi de Il maestro di Vigevano. Mastronardi e Bianciardi sono esplosi nel momento in cui le discussioni sulla forma del romanzo erano molto accese e violente.

La polemica del Gruppo ’63 contro Bassani, Cassola, Pasolini, per dire. Pasolini2 stesso, pur rimanendo ostile a Sanguineti & C., arriverà, alla fine della sua carriera, a una forma narrativa innovativa, alla ricerca di un romanzo sulle stragi polifonico e frastagliato, una sorta di controcanto porno/politico ai materiali incandescenti su cui lavora in piccolo anche l’Anonimo3. Bianciardi non arriverà all’appuntamento coi ’70, morendo quasi subito di suicidio alcolico. Mastronardi si butterà nel Ticino nel ’79, in un commiato agro e solitario. Tuttavia Mastronardi farà in tempo ad appassionarsi alle dinamiche letterarie del tempo e a lasciare le sirene di via Biancamano a Torino, per perdersi dentro al magma incandescente della letteratura sperimentale. Ci proverà con un interessante romanzo pubblicato nella collana La Scala della Rizzoli. Mi riferisco a A casa tua ridono del 1971, interessante esperimento di un autore fortemente legato alla sua terra (Vigevano) e al racconto in presa diretta del boom economico e del suo deragliamento. Se nei libri precedenti era già presente una scrittura asciutta, a tratti dialettale, fonica, costruita spesso su dialoghi e frasi brevi, secche, in A casa tua ridono, Mastronardi accentua le componenti più originali della sua scrittura, riprendendo temi e personaggi già visti nei romanzi precedenti. Nel segnalibro allegato al volume, è lo stesso autore a raccontare la laboriosa e sofferta genesi di un romanzo breve in cui vuole arrivare a una prosa nervosa, a più piani, attingendo dal laboratorio di esempi offerti dai romanzi sperimentali di allora. Mastronardi dice di voler sciogliere i rapporti nell’azione esteriore, cambiare i punti di osservazione, stratificare i tempi, restituire la complessità e le contraddizioni del vivere. Ma l’andirivieni del suo protagonista, Pietro (benestante industrialotto vigevanese, fotografato in un momento di travaglio personale con la moglie), ha ormai il tono tragicomico di molte pellicole di allora, tanto che la terza parte del romanzo accende la componente sperimentale, divenendo una sorta di collage di coscienza, un turbine di parole spesso scollegate che restituiscono l’affanno psicologico del protagonista a inseguire una realtà per lui sempre più faticosa e incomprensibile, tanto da spingerlo, in anticipo sull’autore, a un ripiegamento su di sé e a un tentativo di suicidio nel Ticino.

Allora, nei ’70, solo la Rizzoli appoggiò questa ostinata e caparbia volontà di Mastronardi a voler seguire le sirene di una narrativa diversa e alternativa a quella sempre offerta dalla fucina più classica dell’Einaudi, casa editrice non a caso in competizione e polemica con Feltrinelli, editore simbolo del Gruppo ’63. Il laboratorio che porta alla nascita di un romanzo prezioso come A casa tua ridono costerà a Mastronardi la rottura con l’Einaudi e il suo mentore Calvino (Vittorini, scopritore dello scrittore vigevanese era già morto da un pezzo), lontano e infastidito da certe ricerche narrative, per lui confuse e pasticciate. A casa tua ridono è un pezzo narrativo dimenticato di un autore rimosso dal ricordo collettivo, ancora in bilico tra romanzo e anti-romanzo, opera letteraria di un autore emerso negli anni ’60, che sente il bisogno di un approccio diverso a una realtà sempre più complessa e stratificata. Intellegibile, con un finale che segna, e anticipa a fine di quel magmatico decennio, la sua conclusione, in un ripiegamento intimistico, alla sfera privatissima, col personaggio che torna sconfitto alla casa dei genitori, nel letto, nella cameretta dell’adolescenza, in una scomparsa dalla vita collettiva. Quasi una parabola umana per molti di noi.

- A questo proposito ho piacere ad accennare ad un interessante volume uscito per i pregevolissimi tipi de La Nave di Teseo, mi riferisco a Il buono cattivo romanzo scritto proprio tra il 1973/74 da Giulio Andreotti. La materia non è distante da quella dell’Anonimo. Andreotti è uno scrittore brillante, dalla naturale vena umoristica, conversatore e acuto osservatore. Il romanzo, inedito, esce nel 2017, recuperato da Serena Andreotti tra le carte del padre. La bozza del libro rimanda al clima di tensione di quel biennio, e, nel suo nucleo tematico, al referendum sull’abrogazione della legge sul divorzio. Il buono cattivo è il seguito di un altro volumetto, I minibigami, di cui riprende ambientazione (sul lago di Como) e personaggi immaginari. Nel Buono cattivo Andreotti satireggia in modo velato (lo stile all’apparenza mondano e cronachistico, nasconde la freschezza e la chiarezza di uno scrittore sorprendente) sul male del permissivismo, calando i suoi personaggi (una sfilata geniale di sacerdoti, parenti, gonfaloni, monaci buddhisti, personaggi togati) in un’ambientazione agli angoli del mondo, nella quiete, al riparo dalle notizie ovattate e frenetiche del mondo (le solite beghe tra russi e tedeschi, hippies ad Amsterdam, le tensioni ad Israele, il processo contro Charles “satana” Manson in California, accenni curiosi al fatto di sangue del marchese Casati Stampa). Gli avventori dell’hotel sul lago discorrono dei fatti quotidiani, districandosi tra le beghe del Concilio Vaticano II, le tesi di Karl Marx e il successo discografico di Jesus Christ Superstar. Andreotti mette in scena un’umanità leggera e variopinta, non lontana da certi ritratti grotteschi del miglior Monicelli, alternando le discussioni ondivaghe alle abitudini della canasta e altri pettegolezzi frizzanti. Tuttavia, nella conclusione della prima parte, Andreotti spezza la routine narrativa e fa entrare in scena uno strano quaderno, contenente dei racconti, dei bozzetti grotteschi e fulminanti che costituiscono di fatto la seconda parte del libro, una serie di narrazioni veloci e fulminanti che concluderanno il libro, senza più tornare ai personaggi isolati sul lago. Il buono cattivo si configura come un’altra narrazione, quasi senza centro, lontana stilisticamente da certe esasperazioni del Gruppo ’63, ma affine in uno spirito indefinibile di narrazione pettegolezzo che smarrisce il confine tra cornice e contenitore (e in questo penso al primo Arbasino, quello di Certi romanzi o dell’Anonimo lombardo) e lascia la lettura quasi in sospeso, sorprendendo per originalità e vividezza delle scene. Una lettura decisamente da recuperare!

- Ecco, Pasolini e le neoavanguardie. Pasolini e la commedia. In realtà c’è poco da dire, sia con le prime che con la seconda. L’intellettuale aveva ben poco umorismo, trovando maggior vena nel suo ruolo di bastian contrario, greve e apocalittico. Tuttavia, a margine di questo lavoro, preme ricordare quel magnifico volumetto, di recente ristampa, La Divina Mimesis, che esce in prima battuta per Einaudi nel 75, postumo. L’idea risale al ’63 (e prosegue a strati fino al 67, con un’ultima ripresa appunto nel ’75), una sorta di “documento” ribollente e magmatico sul neo-inferno capitalistico; Pasolini costruisce un libro eterogeneo (composto da due capitoli, appunti, frammenti, note, una finta nota all’editore e un’iconografia), una sorta di poesia visiva in prosa che è un rifacimento dell’Inferno di Dante. Pasolini riprende della Commedia l’idea del viaggio, in una periferia che prima è quella di Roma, e poi diventa (dopo l’incontro con un altro se stesso, un doppio fantasmatico dello scrittore) un viaggio picaresco nell’inferno del consumismo degli anni ’60 e ’70, dove l’autore può satireggiare (con un’ironia aspra e straziata) sul conformismo borghese, sui benpensanti, e le odiate neoavanguardie, collocati negli appunti per il IV canto, inseriti anche in una delle immagini dell’iconografia ingiallita, tra scorci lontani di un’Africa povera, contrapposta ai volti di Emilio Cecchi, Sandro Penna, comizi comunisti, gruppi di partigiani, scontri di Reggio Calabria. Ne esce un libro originalissimo e sperimentale, in ultimo baciato da un ironico gioco conclusivo con l’autore che, nella nota fittizia all’editore che chiude il testo, s’immagina (la data di questo frammento è del ’66 o ’67) ucciso a bastonate a Palermo, città non casuale, visto che proprio lì si è svolto il secondo convegno della neoavanguardia (’65).

- Questo scollamento narrativo e ironico, alternativo e parallelo al caos fanta-commedia di Berlinguer e il professore, lo si trova perfettamente anche nelle poesie di Balestrini, abitate da un linguaggio parafasico, incapace di mantenere il filo del discorso (come il maestro interpretato da Benigni nel bellissimo Chiedo Asilo di Ferreri, 1979), o l’intero progetto editoriale Feltrinelli delle Comete che ospiterà romanzi collage come quello di Adriano Spatola L’oblò (1964) e soprattutto il Capriccio italiano di Edoardo Sanguineti (1963), romanzo chiave di quel decennio, stroncato dalla maggior parte della critica, ma giunto nel giro di un mese alla sua seconda edizione, libro volutamente senza uno stile, fatto da una scrittura neutra e nuovissima, priva di un luogo certo di enunciazione, scorribanda onirica e logorroica di un io che procede per barlumi ed ecolalie, mosso da una fredda volontà sessuale, da un’ingordigia ebete e casuale non lontana da certi scatti di Sordi e Tognazzi. Il romanzo di Sanguineti è un contro canto al cinema della commedia di allora, ne condivide alcune tematiche (le masturbazioni mentali del protagonista, il rapporto con la moglie, le infedeltà, i dialoghi in bagno col figlio sulla lunghezza del membro, che fanno venire in mente certi episodi de I mostri di Risi, un girovagare a vuoto, in macchina, nei bar, nelle camere degli alberghi, e ancora il fantasma del sesso ingordo) e una certa facilità di lettura. E l’idea picaresca stessa del viaggio (alla base forse della commedia filmica degli anni ’60, basti pensare al Sorpasso di Risi) la ritroviamo, in una prosa meno scollata, ma altrettanto mossa e veloce, nel bellissimo affresco di Arbasino, Fratelli d’Italia, anche qui viaggio picaresco su e giù per gli anni ’60, opera aperta, romanzo di formazione sulle scorribande mondane di un gruppo di intellettuali camp dell’Italia del boom, già pervaso da un senso decadente e funebre. Anche se poi l’afasia o lo sproloquio, o il pettegolezzo che animano molto romanzo sperimentale, la prosa libera nel suo srotolarsi sulla pagina è già qualcosa presente nelle radici della nostra letteratura comica, come il nonsense di certe novelle del Boccaccio, o le scorie para-intellettuali dello Jacopone o dell’Aretino, per fermarci al cuor della commedia cinquecentesca, nella sua fase di maturità. E colpisce infatti il bellissimo articolo di Giulio Ferroni (tra i massimi studiosi della commedia in letteratura) contenuto nel numero monografico di Bianco & Nero su Monicelli. Il critico, in una disamina gustosa su Amici miei e la tradizione della beffa toscana, sintetizza il tutto in un titolo fulminante, La supercazzola? L’ha inventata Boccaccio.